Grazas a Xelo Iglesias, tivemos a sorte de conversar con Ramon Pinheiro Almuinha en torno á zanfona na nosa comarca de Arzúa.

Ramon Pinheiro Almuinha (Vigo, 1975) é historiador e o director artístico de aCentral Folque, que en novembro de 2024 organizou o XX Festival Internacional “Zona da Zanfona” en Arzúa. Ramon impartiu no marco dese festival a palestra “A zanfona en Arzúa. Notas históricas”.

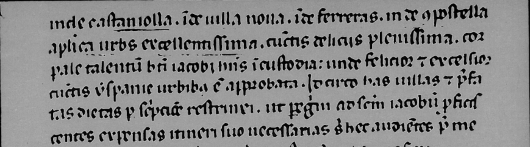

A zanfona é un instrumento de corda fretada, no que as cordas son fretadas por unha roda, que se acciona mediante unha manivela. Segundo nos conta Ramon, pertence a unha familia de instrumentos cunha orixe netamente europea. O seu uso está documentado en mosteiros e igrexas desde o século XII, primeiro como symphonia ou organistrum, como o representado no Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago. Foi instrumento habitual en mans de xograres nas cortes europeas da Baixa Idade Media, con ela acompañaronse as composicións dos trobadores da lírica medieval. O seu emprego erudito caeu en desuso no Renacemento, ficando restrinxido ás prácticas dos cegos ambulantes, ata que foi recuperado en Francia, na corte barroca de Luis XV. Desde finais do século XVIII pasou ás músicas tradicionais de Francia, o Tirol ou Hungría, á vez que na periferia de Europa —norte da Península Ibérica ou Ucrania— sobreviviu como instrumento característico de cegos e ambulantes ata os últimos anos do século XIX e principios do XX.

Segundo o relato de Almuinha, cando ao remate do século XIX folcloristas como Casto Sampedro Folgar ou Faustino Santalices comezan a estudar a música folclórica galega e se ocupan da zanfona, xa como algo desaparecido, identifican Arzúa como un dos lugares nos que historicamente existía un dos escasos talleres especializado na construción deste instrumento.

Unha das aproximadamente oitenta zanfonas ibéricas históricas que se conservan é a chamada “Zanfona do cego de Carelle” (por San Lourenzo de Carelle, en Sobrado dos Monxes) ou “de Arzúa”, que foi mercada por Xosé Fuciños en 1905 ou antes e exhibida durante anos no Museo Terra de Melide. Entre as súas características construtivas hai dúas a destacar:

– tres cuadriláteros concéntricos gravados na tapa

– tres follas talladas no cordeiro, que semellan unha flor de tulipán.

Outras zanfonas históricas das mesmas características xerais que presentan algunha destas marcas construtivas son:

- a que está no CENTRAD da Deputación de Lugo, procedente de Palas de Rei

- a que se conserva no museo nacional de Dinamarca desde principios do s. XX

- a espoliada no 1936 do desaparecido museo de Pías en Mondariz, Pontevedra, e da que só se conservan fotografías.

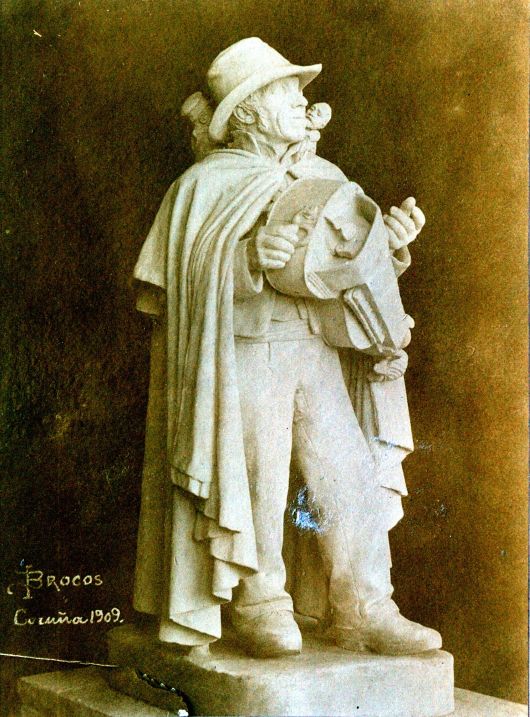

Nesta altura, Almuinha cóntanos doutra zanfona con estas marcas construtivas, que a identifican como arzuá: a que inmortalizou o escultor Isidoro Brocos na súa obra “O cego dos monifates” (barro cocido, 1909, 56x20x28,5 cm). Para esta escultura, conservada no Museo de Belas Artes da Coruña, levantou planos detallados dunha zanfona (que se conservan e foron estudados por José Luis do Pico) nos que se evidencia a adscrición do instrumento ao taller de Arzúa. Isidoro Brocos, natural de Compostela, frecuentou as terras de Arzúa a fins do s. XIX e recolleu nelas cantigas populares.

Ademais de construír zanfonas, en Arzúa tamén se tocaba este instrumento. A través doutro estudoso (Perfecto Feijoo), cónstanos que no lugar de Sobrado (parroquia da Mella) había un cego zanfonista, do que recolleu polo menos dúas pezas. Unha delas foi rexistrada en 1904 polo propio Perfecto Feijoo para as gravación realizadas pola Cie du Gramophone ao coro Aires d’a Terra de Pontevedra, resultando así que a primeira gravación do mundo dunha zanfona se fixo dun tema recollido en Arzúa.

O remate da conversa levounos a outros intérpretes da nosa comarca, por exemplo, o dúo formado polo cego Pepe Carreira, de Baltar, e o seu lazarillo Ramón da Mella (frautista), que menciona o poeta Antonio de la Iglesia. Este singular dúo de zanfona e frauta talvez sexa o mesmo que documenta Isidoro Brocos nunha carta a Casto Sampedro na que, sen identificar os músicos, se aventura a dicir “yo creo que eran de Arzúa”.